2006

Enti promotori[modifica | modifica sorgente]

Comune di Bellaria Igea Marina, Assessorato alla Cultura, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione generale per il cinema, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini.

Direzione[modifica | modifica sorgente]

Direzione Artistica[modifica | modifica sorgente]

Fabrizio Grosoli

Assistente di direzione[modifica | modifica sorgente]

Michela Mercuri

Direzione organizzativa[modifica | modifica sorgente]

Antonio Tolo

Segreteria, ricerca film e ospitalità[modifica | modifica sorgente]

Nicoletta Casali, Cristina Gori, Giorgia Lazzari

Traduzioni[modifica | modifica sorgente]

Giorgia Lazzari

Ufficio Stampa[modifica | modifica sorgente]

Catia Donini, Barbara Perversi, Michela Mercuri

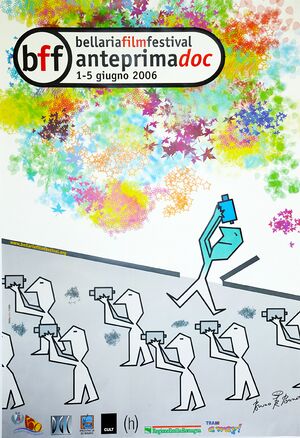

Catalogo, immagine[modifica | modifica sorgente]

Antonio Tolo

Immagine di copertina[modifica | modifica sorgente]

Bruno Bozzetto

Sigla[modifica | modifica sorgente]

Alessio Fattori, Antonio Tolo

Proiezioni[modifica | modifica sorgente]

Brenno Miselli, Angela Miselli, Marco Davolio

PRESENTAZIONE[modifica | modifica sorgente]

Il Sindaco Gianni Scenna, L'Assessore alla Cultura Antonio Bernardi

L'impegno da mantenere è grande, la nostra responsabilità ancora maggiore - ventiquattro anni per una rassegna come Anteprima segnalano, oltre che una caparbietà notevole per un festival di queste dimensioni, anche l'arduo compito, la costanza, di mantenere le premesse per un continuo sguardo “oltre lo steccato”. Rinnovarsi noi per essere attrezzati e utili ad una causa che mai come oggi ha bisogno di luoghi dove coltivare un seme, un'idea di cinema, utile al cinema stesso e ai diversi “attori” che lo abitano. Bellaria Igea Marina come luogo che da sempre apre le porte ai giovani filmaker è la premessa costante e da questo principio siamo partiti per rendere omogenei i contenuti della nostra rassegna. E il “doc” che segue ad Anteprima segnala il tema del cambiamento in atto, i documentari, pur nella continuità di una “Denominazione di Origine Controllata” che ci regala ad esempio, nella consueta Festa di compleanno, la presenza di Nanni Moretti con i trent'anni di "Io sono un autarchico". Il ricco programma, che vede da quest'anno anche il ritorno di una pregevole sezione internazionale, è il frutto dell'ottimo lavoro svolto dal nuovo direttore artistico Fabrizio Grosoli che ringraziamo e salutiamo assieme a tutto lo staff. Anteprimadoc, forte anche di una rinnovata attenzione dei vari enti (Regione Emilia Romagna e Provincia di Rimini) che lo sostengono, continua a dare il proprio contributo originale ad un settore, il cinema, esplorandone nuove e innovative contaminazioni.

INTRODUZIONE[modifica | modifica sorgente]

Di Fabrizio Grosoli

Ho accettato la direzione del Bellaria Film Festival con la consapevolezza di dover immaginare un festival “nuovo” - di aprire forse, un nuovo “ciclo” - e nello stesso tempo di non poterne tradire la Storia, l'identità. “Anteprima” compie 24 anni. È un festival dunque più che maggiorenne, cosa che si può dire di ben poche manifestazioni cinematografiche nel nostro paese. Tutto il cinema indipendente italiano è stato a Bellaria. Dai cineasti diventati “mainstream” a quelli che hanno continuato a filmare restando in qualche modo fuori dalla professione a quelli che, semplicemente (o tragicamente) si sono perduti. Non c'è regista, attore, critico, persona “del mestiere” da me contattata in questi mesi che non avesse un ricordo personale gradevole, un aneddoto solitamente affettuoso legato alla propria presenza a Bellaria. Per tutto questo è obbligo ringraziare tutti coloro che questo festival lo hanno voluto e continuano a volerlo, dai “politici” alle ragazze e ai ragazzi di un'organizzazione più che militante. Il ringraziamento naturalmente va esteso a chi mi ha preceduto, a tutti i direttori delle passate edizioni. E consentitemi un tributo particolare al “più direttore” di tutti , Morando Morandini. Morando è stato anima e testa pensante di Anteprima fin dall'inizio (era l'anno secondo: codirezione Morandini-Volpi). Non sembri piaggeria se dico che lui è stato ed è - per chiunque abbia deciso di fare del cinema in qualsiasi modo la propria vita - uno dei pochi maestri veri, un maître à penser senza cattedre e senza fronzoli, un ricercatore instancabile e inesauribile capace di andare oltre ogni verità acquisita. Nessuna rivoluzione allora, nessuno stravolgimento dell'identità bellariese in questa edizione numero 24. Alcune delle sezioni storiche del festival del resto rimangono inalterate. A cominciare dalla Festa di Compleanno, celebrazione di un film-chiave della storia del nostro cinema a 30 anni dalla sua realizzazione. E questa volta non si poteva non festeggiare Io sono un autarchico, avventurosa opera prima, emblema stesso del cinema indipendente autoprodotto, caso fortunatissimo e pionieristico (che apre idealmente e paradossalmente la strada all’epoca del video e poi del digitale) di piccolo film che sfida i propri limiti di “formato” (il Super8) per svecchiare il cinema “grande” delle sale. Al tempo stesso celebriamo dunque i 30 anni di cinema di Nanni Moretti, il nostro cineasta più importante, oggi, al termine di una stagione che ha visto il trionfo di un film comunque epocale come Il Caimano. Ma ne ricordiamo anche la sua attività più appartata, quella di documentarista, con le 2 non-fiction dirette da lui e con la serie dei Diari prodotta dalla Sacher. Altro appuntamento tradizionale è il concorso 150 Secondi a tema fisso. Questa volta il tema in questione è 9 aprile e i cortissimi ammessi sono realizzati con la tecnologia - che sta ormai per entrare nell'uso corrente - fornita dai telefoni cellulari. Il resto del programma è impostato su una forte omogeneità di proposte. Anche in questo caso non si tratta di contraddire il passato, ma di evidenziare piuttosto una tendenza già emersa nelle ultime edizioni. Il Festival è da quest'anno interamente dedicato al documentario. Purtroppo una tradizione negativa - un pregiudizio che si può far risalire all'equivoco tutto di matrice televisiva e tutto italiano secondo cui questa forma d’espressione si associa unicamente alla pseudodivulgazone culturale o al reportage - rende necessaria una precisazione. Quando parliamo di documentario intendiamo riferirci al cinema del reale, a tutti i generi di racconto che non partono dalla costrizione preordinata di una scrittura della finzione, ma che nondimeno sono appunto narrazione, visione personale e creativa delle cose, pratica linguistica continuamente posta in questione e rinnovata. Perché allora il documentario ? Perché in tutto il mondo la fiction classica mostra segni di consunzione e gli autori più innovativi vedono sempre più spesso il segno della modernità nella contaminazione con i procedimenti del cinema “diretto”. Perché anche in Italia è ormai la più vera espressione di produzione indipendente e il più concreto terreno di sperimentazione “sul campo” proprio a partire dalla sua “povertà”, dalla cronica mancanza di committenza televisiva. Perché i cineasti che vi si cimentano, siano essi veterani della fiction o giovanissimi esordienti, di norma non sono mossi da un intento accademico, dalla volontà di creare meri esercizi di stile, ma al contrario da un'esigenza interiore, da una forte motivazione sociale e personale insieme. Perché infine c'è forse la necessità che tutto il mondo del documentario italiano possa ritrovare un proprio luogo d'incontro in cui confrontarsi e scambiarsi esperienze e Bellaria ha l'ambizione di diventare questo luogo, questa “casa”. Il Festival allora si regala un suffisso e si trasforma quest'anno in Bellaria Film Festival - AnteprimaDoc. Questo significa che i 2 Concorsi tradizionali sono dedicati a documentari di autori italiani: il primo, AnteprimaDoc appunto, riservato ad opere inedite di qualunque supporto, formato, durata, mentre il secondo, il Casa Rossa, si vuole attribuire l'arduo compito di segnalare le prove migliori degli ultimi 12 mesi, concentrandosi soprattutto su film meritevoli di più ampia diffusione dopo fuggevoli passaggi televisivi o festivalieri, e affidandoli a una giovane giuria fatta da studenti di cinema. Per entrambe le selezioni mi sono avvalso della collaborazione di alcuni amici, Laura Buffoni, Luca Mosso, Cristina Piccino e Dario Zonta che ovviamente ringrazio per essersi assunti la responsabilità di scelte tanto impegnative (oltre 200 titoli visionati solo per AnteprimaDoc) quanto inevitabilmente tendenziose. E forse l'obiettivo di più ampio respiro che ci si propone è quello di iniziare un lavoro di “scavo” per riportare alla luce la stagione gloriosa (eppure in gran parte coperta dall'oblio) del documentario italiano, quella che a mio avviso va dal dopoguerra alla fine degli anni ‘70. Nella speranza di avviare un progetto pluriennale, in questa edizione di apertura si è scelta per ora sommessamente la strada degli omaggi (nell'attesa di spazi che permettano la proposta di personali complete) ad autori come Antonello Branca (prematuramente scomparso, è stato uno degli interpreti più brillanti e coraggiosi del documentarismo d'inchiesta negli anni ‘60-'70), Giuseppe Ferrara (con i suoi “corti” sociali e di costume fatti per la Corona Film, il cui archivio è stato di recente acquisito dalla Cineteca di Bologna) e Alessandro Blasetti (quello dei lungometraggi “erotici”, Europa di notte e Io amo, tu ami). Ma c'è în più un'indicazione di tendenza, una sorta di filo rosso che attraversa questo Bellaria Film Festival 2006: tra le tante “anime” del documentario di oggi l'attenzione va prioritariamente ai film dove il cineasta si mette in gioco in prima persona per raccontare una realtà certo personale e intima, ma anche di memoria familiare e inevitabilmente storica. Una tendenza che è emersa con forza negli ultimi anni a cui è dedicata interamente la sezione internazionale che abbiamo voluto chiamare appunto Diari & Film di famiglia (e dove questo tema è declinato con gli accenti più diversi e creativi anche da cineasti ampiamente noti come Kossakovskij e Egoyan), ma che percorre con un segno estremamente marcato ed emblematico tutte le sezioni del Festival e che si ritrova anche nei seminari o workshop voluti insieme alle organizzazioni di categoria come Doc/It e D.E.R. (Documentaristi dell'Emilia-Romagna), all'Associazione Home-Movies, e negli incontri con autori come Marco Paolini e Mimmo Calopresti. Un ultimo ringraziamento va a chi ha aiutato concretamente un festival come il nostro, perennemente minacciato da questioni di budget: la casa di produzione (h)films, che ci ha permesso di allestire un nuovo, indispensabile spazio per proiezioni e il Canale satellitare Cult del gruppo Fox. Un rapporto, questo di collaborazione particolarmente feconda. Cult è, crediamo, il solo canale TV la cui programmazione è ampiamente dedicata al documentario creativo, al cinema del reale, insomma. Alcuni dei film internazionali presentati in anteprima a Bellaria saranno diffusi su questa rete così come reciprocamente i responsabili di Cult s'impegnano ad acquisire almeno uno dei titoli di AnteprimaDoc. Pur nell’ovvio rispetto dell'indipendenza di scelte tra un festival e un canale televisivo si tratta a nostro avviso di un passo concreto per tentare un avvicinamento tra proposte artistiche di una manifestazione tradizionalmente priva di intenti commerciali e opportunità di mercato. E questo ha un significato particolare, riteniamo, in un settore come quello del documentario italiano dove la sinergia, normale altrove, tra produttori indipendenti e committenza televisiva costituisce ancora una delle principali questioni non risolte.

ANTEPRIMADOC[modifica | modifica sorgente]

- L'amore che fugge (2006) di Maria Martinelli

- Casa Plastica (2006) di Chiara Brambilla, Paola Tursi e Nicola Lombardelli

- Chiamami Mara (2005) di Bruno Bigoni e Lara Gastaldi

- L'estate di una fontanella (2006) di Martina Parenti

- Furriadroxus (2005) di Michele Mossa e Michele Trentini

- L'Isle (2005) di Chiara Malta

- Mae Baratinha, una storia di Candomblé (2005) di Mario Balsamo

- Matti alla ricerca di un altro destino (2006) di Filippo Lilloni

- Un metro sotto i pesci (2006) di Michele Mellara e Alessandro Rossi

- Nerik (2006) di Antonella Grieco e Pasquale Di Meglio

- Periferia Italia (2006) di Francesco Nicchiarelli

- La rivoluzione non è una cosa seria (2006) di Marilena Moretti

- Souvenir Srebrenica (2006) di Luca Rosini

- Uno straordinario evento (2006) di Theo Eshetu

- They call me Muslim (2005) di Diana Ferrero

- Una volta nella vita. Torino 2006 (2006) di Lucio Pellegrini

I Giurati[modifica | modifica sorgente]

- Edoardo Albinati è nato nel 1956 a Roma. Ha pubblicato vari libri di narrativa e di poesia, tra cui "il polacco lavatore di vetri”, “La comunione dei beni”, “Orti di guerra”, “19”, “Sintassi italiana”, "svenimenti”, con cui ha vinto il premio Viareggio 2004. Da oltre dieci anni insegna presso il penitenziario di Rebibbia a Roma, esperienza che ha narrato nel diario “Maggio selvaggio” (Oscar Mondadori 2001). Ha inoltre partecipato a missioni in Afghanistan e in Ciad per conto dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, scrivendo reportages per “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica". Il resoconto della missione a Kabul è raccolto nel libro “Il ritorno” (Oscar Mondadori 2002). Il suo libro più recente è il romanzo “Tuttalpiù muoio” (Fandango 2006) scritto con Filippo Timi.

- Francesca d'Aloja, è nata e vive a Roma. Attrice teatrale e cinematografica, ha girato 21 film tra i quali Hamam il bagno turco di Ferzan Ozpetek, La Scorta di Ricky Tognazzi, La Cena di Ettore Scola, L'Ultimo Capodanno di Marco Risi, Tre Mogli di Marco Risi, Scarlet Diva di Asia Argento, L'Odore della notte di Claudio Caligari. Ha appena finito di girare All'Amore Assente di Andrea Adriatico. Regista e sceneggiatrice ha realizzato 4 documentari, il primo dei quali, Piccoli Ergastoli, interamente girato all'interno del carcere di Rebibbia con la collaborazione dei detenuti. Dopo quell'esperienza ha lavorato per due anni in carcere come volontaria. Scrittrice, nel 2004 ha cominciato a scrivere il suo primo romanzo, “Il sogno cattivo”, appena pubblicato da Mondadori dal quale verrà tratto un film per la sua regia.

- Davide Ferrario ha cominciato a occuparsi di cinema da critico e distributore per la Cooperativa ‘80. Nel 1985 ha scritto la sceneggiatura di 45° parallelo di Attilio Concari. Ha esordito alla regia nell'89 con La fine della notte seguito da Anime fiammeggianti (1994), Tutti giù per terra (1997), Figli di Annibale (1998), Guardami (1999), Dopo mezzanotte (2004) e Se devo essere sincera (2004) con Luciana Littizzetto.

- Angelica Grizi è stata Channel Editor di RaiSatArt, ha lavorato come autrice per la Rai, la7 e Buena Vista Productions. Oggi lavora come Channel Editor a Cult, canale satellitare tematico di Fox International

- Italo Moscati, scrittore, regista e sceneggiatore. Nato a Milano, ha vissuto a lungo a Bologna; abita e lavora a Roma. Ha collaborato con Liliana Cavani, Luigi Comencini, Giuliano Montaldo, Silvano Agosti. Ha svolto e svolge attività di critico teatrale e cinematografico per numerosi giornali e riviste, oltre che per RaiSat CinemaWorld e Hollywood Party. E stato capo dei Servizi sperimentali della Rai-Tv producendo i primi film di Gianni Amelio, Maurizio Ponzi, Peter Del Monte e altri, lavori di Jean Luc Godard, Glauber Rocha e Marco Ferreri; è stato vicedirettore di RaiEducational. Autore di numerosi programmi televisivi di successo, ha scritto numerosi libri, tra cui il recentissimo “Pasolini Passione”.

Concorso 150” a tema fisso: 9 aprile[modifica | modifica sorgente]

Quest'anno i videomakers del concorso 150 secondi a tema fisso, dedicato al “9 aprile”, sono invitati ad esplorare i nuovi territori aperti dallo sviluppo e dalla diffusione delle tecnologie di ripresa applicate e incorporate nei telefoni cellulari.

Video in concorso:

- 9 aprile: frames di Andrea Marfori

- La libera espressione di Benedetto Guadagno e Giuseppe Bellasalma

- L’automobile di Maurizio Failla

- L'indeciso di Elisa Della Scala

- AI telefono con Moggi di Federico Rizzo

- Nostrafabius di Marco Serio

- Rebus di Carmelo Angelico

- Mutatis mutandis di Angelita Fiore

- Pocket diary di Maurizio Losi

Premio Casa Rossa doc[modifica | modifica sorgente]

- Alte soglie della sera (2005) di Daniele Gaglianone

- Il canto dei nuovi emigranti (2005) di Felice D'Agostino e Arturo Lavorato

- C'è un posto in Italia (2005) di Corso Salani

- Face addict (2005) di Edo Bertoglio

- Ignazio (2005) di Paolo Pietrangeli

- Inatteso (2005) di Domenico Distilo

- Le mie tre cime (2005) di Andreas Pichler

- Odessa (2006) di Leonardo di Costanzo e Bruno Oliviero

- Per sempre di Alina Marazzi

- Quando capita di perdersi (2005) di Sergio Basso

- Il sibilo lungo della taranta (2005) di Paolo Pisanelli

- Sillabario africano (2005) di Angelo Loy

Festa di compleanno io sono un autarchico[modifica | modifica sorgente]

Di Alberto Barbera

Mi ricordo, sì, qualcosa mi ricordo. Anche se è passato molto tempo, anche se tendo sempre più a riconoscermi nel protagonista di "La versione di Barney”, il bellissimo romanzo di Mordecai Richler, che fatica persino a ricordare il nome dello strumento di cui si serve per scolare la minestra. Trent'anni, nel corso dei quali Nanni - partendo da zero (anzi, da sottozero...) - è diventato quello che è diventato: uno dei registi (il regista) più importanti(e) del cinema italiano contemporaneo, l'unico ad aver vinto una Palma d'oro negli ultimi venticinque anni a Cannes, nonché altri premi “minori” (per modo di dire), forse il più conosciuto e apprezzato all'estero fra gli autori nostrani in attività, certamente il più amato (in particolare) dai francesi, nonché, negli ultimi tempi, anche uno dei punti di riferimento del movimento degli scontenti di sinistra, l’autore di un gesto di piazza clamoroso che ha dato la scossa ad una dirigenza politica demoralizzata, in crisi di coraggio e di idee. Tutto questo e molte altre cose ancora, naturalmente: il cineasta che ha scoperto e lanciato il più bravo attore italiano del momento (Silvio Orlando), nonché una delle più promettenti giovani attrici (Jasmine Trinca); che si è fatto esercente, produttore e distributore per gettare sassi nello stagno della cinematografia nazionale; che viene costantemente inseguito dai giornalisti come si fa con gli opinion leader (anche se si lascia raggiungere di rado e solo a ragion veduta, dato che non ama per nulla essere incluso in quella categoria); che ha dimostrato con il suo ultimo film di essere il più lucido analista della trasformazione antropologica che ha subito la società italiana a causa dell'avvento del Caimano di Arcore, confermandosi l'unico possibile erede del Pasolini polemista e fustigatore dei (mal)costumi nazionali. Chi l'avrebbe detto, trent'anni fa. Tanto più che, come si diceva all'inizio, la partenza di Nanni era avvenuta dai box (neanche dall'ultimo posto della griglia), per usare una metafora automobilistica. La versione ufficiale dell'esordio è arcinota: la passione per il cinema coltivata nelle sale e nei cineclub romani a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, i primi cortometraggi in Super8, l'esordio nel lungometraggio con un film a passo ridotto che s'impone a forza di passaparola fra gli spettatori del Filmstudio e gli procura un contratto per il suo primo, vero film in 35mm. Riassunta così, non sembra neanche una storia italiana. Ricorda piuttosto certe vicende di autori americani che dal ghetto dell'off off più importanti palcoscenici nazionali, per approdare infine a Hollywood in virtù; gradimento crescente di pubblico e critica. Solo che da noi il contesto dell'epoca era quello di una cinematografia che, dopo aver accarezzato per poco più di un decennio il sogno di dar vita a una vera e propria industria, stava prendendo coscienza del suo progressivo dissolvimento. Finiti i fasti della Hollywood sul Tevere, smorzati i bagliori della grande Commedia all'Italiana, dato fuoco alle ultime polveri dei sottogeneri popolari (il “poliziottesco’, l’erotico-soft), il cinema italiano sembrava incapace di rinnovarsi, di star dietro all’evolvere delle situazioni. In quel preciso momento arriva Nanni. La sua apparizione assume le forme dell'irruzione inattesa e della sorpresa in crescendo. Non era mai successo che un regista proveniente dal passo ridotto, senza alcun legame con le consorterie dell'underground o dell'universo cinematografico senza rapporti con l'ambiente dei professionisti, senza maestri, senza padrini, senza raccomandazioni e senza spinte, s'imponesse in virtù semplicemente dell'interesse spontaneo suscitato, dalla novità espressiva e di linguaggio rappresentata dal suo modi di far cinema, dell'identificazione immediata del pubblico con le tematiche, i comportamenti, i problemi, persino i tic da lui messi in scena. Il “caso” Moretti era troppo unico e sorprendente, troppo atipico e promettente, per rimanere confinato a livello romano, sulle pagine locali dei quotidiani da cui aveva preso origine, dopo che si era sparsa la voce del successo spontaneo e della incredibile tenitura di un film realizzato in totale autarchia, proiettato in pubblico per la prima volta il 14 dicembre 1976 e destinato a rimanere in cartellone per cinque mesi nello stesso locale trasteverino. Così, in pochissimo tempo, arrivò sulle pagine dei più diffusi settimanali (L'Espresso, Panorama) e, in capo a pochi mesi, persino sulle riviste straniere. La più tempestiva fu l'inglese Films and Filming, che già nel marzo 1977 arrivò ad occuparsi del fenomeno Moretti. A questo punto - poiché mi è stata chiesta una testimonianza personale sull'appendice torinese che ne seguì — è opportuna una piccola digressione. Nel capoluogo subalpino, già capitale della cinefilia italiana, luogo d'origine di molte riviste di cinema (tr cui la mitica Ombre rosse), sede della prima cattedra universitaria di storia e critica del cinema, nonché patria di numerosi cineclub, erano attivissimi all'epoca due gruppi contrapposti di organizzatori di rassegne. L’AIACE, costituita nel 1967, faceva parte dell'associazione nazionale dei cinema d'essai: ne costituiva, anzi la sezione più forte e rappresentativa, con oltre 25.000 iscritti e una fitta rete di sale aderenti in città e in regione. Si trattava, dunque, di un'associazione di pubblico che in virtù del proprio radicamento sul territorio era in grado di garantire l'uscita torinese di tutti i film d'essai che raggiungevano il mercato nazionale. Si ricordano numerosi casi di film che sceglievano questa piazza per “testare” il gradimento degli spettatori o che, in una situazione distributiva non facile come quelle italiana, dovevano talvolta accontentarsi dell'unica ospitalità offerta dai locali d'essai subalpini. Il direttivo, affiancato da noti critici come Paolo Gobetti, Gianni Volpi e Nino Ferrero, faceva perno su di una singolare figura di segretario generale, Federico Peiretti, quasi del tutto privo di una specifica e approfondita cultura cinematografica ma dotato in compenso di una passione contagiosa e non comuni doti di organizzatore. Peiretti si era circondato di un gruppo di universitari per la gestione delle varie attività, che comprendevano incontri con i registi, cicli e rassegne tematiche, anteprime, schede informative su tutti i film proiettati e persino una rivista trimestrale, Essai, diffusa gratuitamente a livello locale, alla quale non disdegnavano di contribuire critici come Goffredo Fofi, Morando Morandini e Paolo Mereghetti. Il gruppo rivale proveniva dall'esperienza del Cinestudio (un cineforum di lontana matrice cattolica), ma aveva dato vita a una delle realtà cineclubbistiche più originali e autorevoli dell'intero panorama nazionale, il Movieclub, destinato a lasciare un segno nella cultura cinematografica di quegli anni. Gianni Rondolino ne faceva da padrino, ma l'autentico animatore era un collezionista appassionato e di grande cultura cinefila, Baldo Vallero, a sua volta attorniato da una gruppo di universitari, fra i quali spiccavano Roberto Turigliatto e Stefano Della Casa. Poteva contare su di un'unica sala (un cinema parrocchiale di 200 posti scarsi), alla quale si poteva accedere solo dopo essersi associati, che svolgeva un'intensa attività quotidiana di programmazione, privilegiando i classici hollywoodiani ma senza trascurare incursioni nel cinema popolare italiano (Matarazzo) e nei nuovi territori del cinema europeo (Wenders, Straub e Huillet). Inutile dire che tra i due gruppi la rivalità era forte, anche se mascherata da rapporti di formale cortesia e rispetto reciproco. Ma Peiretti, che mal sopportava l'esplicita concorrenza degli agguerriti rivali, aveva firmato un accordo con la prestigiosa Unione Culturale (un'associazione di area comunista) per dar vita al Kinostudio, un nuovo cineclub ricavato nei seminterrati di Palazzo Carignano. I lavori, lunghi, complessi e costosi, si erano conclusi alla fine del 1976, non senza lasciare strascichi economici che avrebbero portato, di lì a pochi mesi, alla rottura dei rapporti fra le due associazioni, con la conseguente scomparsa della creatura appena nata e la cessione dei locali al Movieclub, che la trasformò nella propria, fortunata sede, sino alla chiusura decretata dalle autorità nel 1984, in seguito all'inasprimento delle norme di sicurezza sui locali pubblici provocato dall'incendio del cinema Statuto. Nei pochi mesi di attività, comunque, il Kinostudio si era ritagliato un ruolo di prestigio e conquistato un pubblico affezionato, puntando a differenziarsi dal Movieclub in virtù di un'attenzione più sistematica alle emergenze del nuovo cinema contemporaneo e alla riproposta selezionata di opere dimenticate del passato. Il sottoscritto, che aveva mosso i suoi primi passi da criticoorganizzatore nelle fila dell'AIACE sin dal 1972, aveva appena terminato il servizio militare e gli era stato offerto di occuparsi della programmazione della nuova sala, con la supervisione lasca ma autorevole di Gianni Volpi. La notizia del successo romano di Io sono un autarchico non poteva passare inosservata, né fu difficile ottenere il numero telefonico di Nanni Moretti. Il quale, superata l'iniziale e inevitabile diffidenza (all'epoca, molto maggiore di quella che ancora oggi lo caratterizza, seppur giustificatamente), accettò di buon grado l'invito a portare il suo film a Torino e a presentarlo in una proiezione del neonato Kinestudio. “Portare” in senso letterale e non figurato, perché non fu certo questione di spedire la copia per corriere o, come ancora si usava în quegli anni, per ferrovia. Messa in valigia l'originale in Super8, Nanni prese di persona la via del Nord, dopo aver acquistato un biglietto per un posto în cuccetta, che gli sarebbe stato rimborsato al suo arrivo. L'appuntamento era alla stazione di Porta Nuova, intorno alle 8 del mattino di una fresca giornata primaverile del 1977. Io, che abitavo a poche centinaia di metri di distanza, pensai bene di portarmi dietro una copia di Films and Filming con la foto di scena del film (assai piccola, per la verità): vi s‘intravedeva Nanni, con lunghi capelli al vento, baffi spioventi e una valigia in mano. Speravo così di riuscire a riconoscerlo tra la folla di viaggiatori che affollavano il lungo treno notturno. In testa al binario, facevo da spartiacque tra due ali interminabili di folla frettolosa che si dirigeva all'uscita. I minuti scorrevano, mentre Nanni non si manifestava e la mia inquietudine cresceva. Dopo un tempo che mi parve interminabile, rimasi solo a fissare un tipo che non assomigliava per nulla alla foto che tenevo in mano e che, per fortuna mia, si decise a fare la prima mossa. Fu l'incontro di due timidi. Mi offrii di portare la valigia, mentre cercavo di superare l'imbarazzo imbastendo una qualche forma di conversazione plausibile. Lungo la strada, tappa per la colazione in uno storico bar torinese, Platti, che Nanni sembrò molto apprezzare (cappuccino e croissant, naturalmente), prima di raggiungere il piccolo appartamento che dividevo con un compagno di studi, dove si poté finalmente lavare e cambiare. Quel poco che ricordo del resto della giornata ha a che fare soprattutto con la riluttanza di Nanni a rispondere alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della tarda mattinata, e a quelle del pubblico alla proiezione serale. Chi conosce il Moretti a dir poco loquace degli ultimi anni, sempre articolato nelle risposte, pronto alla battuta e piuttosto propenso a “dirigere” la discussione chiunque sia il conduttore dell'incontro, farà fatica a immaginare il ragazzo taciturno, serissimo, restio nel rispondere a qualsiasi domanda sino a sfiorare l'afasia, che affrontò con mal celato impaccio il previsto e atteso incontro con gli interlocutori torinesi. I quali, è noto, non annoverano certo tra le proprie doti quella di una naturale e contagiosa espansività: motivo per cui il divertimento suscitato dalla visione del film non bastò a far sî che il dibattito seguito alla proiezione s'incamminasse lungo binari propriamente euforici. Esuberanza (mancata) a parte, il gradimento fu elevatissimo, pari almeno alla curiosità iniziale per il film venuto dal nulla e per il suo regista, che a detta di tutti risultò tanto ricco di talento quanto riservato, per non dire enigmatico. Pochi mesi dopo, Essai pubblicò una lunga intervista con Nanni, L'anteprima torinese di Ecce bombo, ad un solo anno di distanza, si tenne invece nella saletta interna della sede dell'AIACE, in Galleria Subalpina. Da allora, mi è capitato più volte di fare da sparring partner al regista, nei molti incontri pubblici che si sono succeduti nel corso degli anni nella nostra città (e, in un paio di occasioni, anche altrove). Come dice Gary Marcus nel suo libro su Bob Dylan, “ho accettato di raccontare questo ordinario episodio perché fu la prima di molte prime volte”. L'incipit di una storia che prosegue ed è lontana dalla sua conclusione. Per fortuna nostra e del cinema italiano. Buon anniversario, Autarchico.

- Io sono un autarchico (1976) di Nanni Moretti

- La cosa (1990) di Nanni Moretti

- The last Customer (2003) di Nanni Moretti

Nanni Moretti[modifica | modifica sorgente]

Nato a Brunico, Bolzano, il 19 agosto 1953 fin da giovanissimo Moretti mostra una grande passione per il cinema. È Soldati a cavallo (John Ford, 1959) il primo film che vede, a nove anni, in compagnia del fratello e del padre Luigi, professore universitario di epigrafia greca. Al liceo è un assiduo frequentatore di sale cinematografiche, soprattutto d'essai, non immaginando che in uno dei più illustri cineclub romani, il Flmstudio, riscuoterà uno straordinario successo con Io sono un autarchico (1976), il primo lungometraggio. Pratica pallanuoto a livello agonistico arrivando a giocare in serie A nella Lazio e nella Nazionale giovanile. A vent'anni vende la sua collezione di francobolli per comprarsi una Canon Super8 con cui realizza La sconfitta (1973), riflessioni di un giovane militante dell'estrema sinistra alternate alle immagini di una grande manifestazione di metalmeccanici per le strade di Roma. Regista, attore, produttore, sceneggiatore, vuole fondere sul grande schermo esperienze di vita quotidiana e avvenimenti di attualità politica. In questo periodo coinvolge nei progetti amici e parenti, tra cui il padre, che figurerà in molti film come Ecce Bombo (1978), secondo lungometraggio, presentato al Festival di Cannes, realizzato con una vera troupe e con capitali dell'industria cinematografica. Raggiunge larga popolarità e ripropone il personaggio di Michele Apicella (suo alter ego cinematografico) qui immortalato sotto un grande poster di Buster Keaton mentre si dibatte tra nevrosi e disagi giovanili. Con Sogni d'oro (1981) si aggiudica il Leone d'Oro (Premio speciale della Giuria) alla Mostra di Venezia, e dirige per la prima volta Laura Morante. E' lei Bianca (1984), la professoressa di francese di cui si innamora Michele. L'anno dopo toglie (apparentemente) gli abiti di Michele per indossare la tonaca di Don Giulio, giovane sacerdote che assiste impotente al suicidio della madre în La messa è finita (1985), che vince l'Orso d'argento a Berlino e lo impone anche a livello internazionale. In onore del suo dolce preferito, nel 1987, fonda insieme ad Angelo Barbagallo la Sacher Film e produce il primo film di Carlo Mazzacurati, Notte italiana (1987). In omaggio alla passione giovanile, torna ai bordi di una piscina dove sta per svolgersi un'importante partita di pallanuoto (Palombella rossa, 1989). Come attore, dopo essere stato diretto agli inizi della carriera dai fratelli Taviani in un piccolo ruolo di Padre padrone (1978), offre una convincente prova (premiata con un David di Donatello) negli abiti corrotti del ministro Botero nel film di Daniele Luchetti Il portaborse (1991), mentre è un professore universitario scampato ad un attentato terroristico in La seconda volta (1995), esordio registico di Mimmo Calopresti. Dopo il mediometraggio La cosa (1990) apre un cinema a Roma, il Nuovo Sacher, e successivamente realizza un film in tre capitoli, Caro diario (1993) per la cui regia è premiato a Cannes. Sempre più osannato anche all'estero, dedica Aprile (1998) alla nascita del figlio. Per il film successivo (La stanza del figlio, 2001), torna ad affrontare conflitti e distacchi all'interno di una famiglia. Dopo il successo della pellicola, che vincerà la Palma d'Oro a Cannes, continua l’attività di produttore e nel 2006 torna di nuovo nelle sale come regista (e attore) con Il Caimano nuovamente in concorso a Cannes.

Diaries and Family Movies[modifica | modifica sorgente]

Cè un comune denominatore nei film di questa sezione. Sono tutti racconti in prima persona. Nel senso che in ognuno di essi il cineasta è anche attore, anzi protagonista della storia raccontata. Questo sia che avvenga implicitamente (con una voce off “personalizzata” ad esempio, o con un dispositivo di messa in scena dichiaratamente soggettivo, vedi Svyoto), sia che la presenza, il corpo dell'autore sì manifesti apertamente come elemento fondante della narrazione e “dialoghi” - senza occultamenti fittizi - con gli altri personaggi dell'azione (normalmente familiari, amici, comunque “intimi” rispetto a chi filma). è questa una tendenza che coinvolge molti dei rappresentanti più autorevoli della “modernità” cinematografica, da Godard a Kiarostami, da Kramer a Gitai. Ma sarebbe impresa vana farne l'elenco perchè la mise en scène totalmente “agìta” dal metteur en scène è forse una delle caratteristiche fondanti del cinema di oggi, almeno nei “documentari” che non devono a priori dissimulare l'atto stesso del filmare come esperienza vissuta. Alla base del fenomeno c'è un’evoluzione-rivoluzione tecnologica che parte dalle camere leggere 16mm con suono sincrono degli anni ‘60 e arriva alle micro-camere video digitali di oggi. Il cineasta sempre di più può “fare da solo”, o almeno circondarsi di pochissimi collaboratori. E' un mito che si realizza: quello della camèra-stylo di Astruc che negli anni ‘50 aveva permesso “teoricamente” la nascita della nouvelle vague e che oggi si compie più o meno letteralmente. Potrebbe sembrare che dietro questa idea ci sia un atteggiamento implicitamente negativo o almeno discutibile: il cineasta si può abbandonare a un'autoreferenzialità totale e irrefrenabile, a un narcisismo che diventa di per sé la cifra dominante della messa in scena. In realtà nei film qui proposti e negli autori “di riferimento” tra cuì quelli citati prima, credo che si possa affermare decisamente ìl contrario. Innanzitutto in questo modo si affronta radicalmente una delle questioni-chiave che agitano per esempio il documentario contemporaneo: chi parla quando una voce o le immagini stesse raccontano una storia, di quale natura è il rapporto con l'altro filmato, quale origine, quale desiderio è collegato con l'atto di filmare in relazione alla connessione intellettuale ed emotiva che sì vuole stabilire con lo spettatore (su questi è è più volte espresso con estrema lucidità Jean-Louis ( di Vedere e potere, Donzelli, 2006)? Ma il punto della questione non risiede tanto in questa implicita negazione della presunta oggettività dello sguardo e della voce dell'opera nel cinema classico (la voce padrona, la “voce di dio; dei commenti off nei cinegiornali e nei film di montaggio più o meno di propaganda) ormai non più accettabile per la sensibilità dello spettatore contemporaneo, quanto nel fatto che la parola visione in prima persona del cineasta sono estremamente restie a pronunciare qualsivoglia espressione di “verità”. Ciò che risulta evidente anzi sono proprio le esitazioni, i turbamenti, le “falle in sintesi l'impossibilità di un controllo reale su immagini e suoni l'apertura incondizionata ad un'alea che in qualsiasi momento puoi fare irruzione e negare l'assunto di partenza. Quali storie si raccontano in questi film? Storie di famiglia, si diceva che vengono a coincidere inevitabilmente con brandelli di storia con frammenti di memoria collettiva. Si tratta di solito di viaggi senza verità acquisite, alla ricerca di un possibile, ulteriore verità in tracce di un passato che riaffiora in un fotogramma che magari si pensava perduto o in una parola che si pensava impronunciabile. Un viaggio forse terapeutico quindi per chi filma, e forse anche per lo spettatore, confrontato con un spesso impudica esibizione di relazioni e di conflitti affioranti dopo un percorso doloroso o comunque intensamente attraversato. Molto spesso questi viaggi nel tempo si compiono con la necessaria mediazione di immagini precedenti a quelle girate nel qui e ora del film che si sta facendo. “Materiali” d'archivio, immagini girate senza fini professionali, “home-movies”. C'è un fascino un'attrazione misteriosa che ci coinvolge in queste sequenze per definizione anonime (per noi spettatori) e quindi collettive. Quelle immagini per così dire “resistono” alle possibili manipolazioni di montaggio, si presentano in qualche modo come irriducibili e non controllabili perché quello sguardo, quella postura, quella situazione storicamente situabile ci parlano direttamente oltre il film stesso restano in una zona “franca” che è quella di ogni possibile memoria pubblica o privata ma comunque arcana. Ancora una volta il cineasta avvertito e consapevole non può dimettersi al servizio di questa incontenibile estraneità, delega una parte della propria illusione di dominio autoriale a quell'universo visivo e sonoro che lo ha preceduto, interrogarsi su di esse restituircene intatta la “grana” del tempo e la forza di un bagliore epocale.

- Citadel (Canada, 2005) di Atom Egoyan

- Dear Pyongyang (Giappone, 2005) di Yonghi Yang

- Exile Family Movie (Austria, 2005) di Arash

- Le Filmeur (Francia 2004) di Alain Cavalier

- Following Sean (USA, 2005) di Ralph Arlyck

- Forever yours (Norvegia, 2005) di Monica Csango

- I for India (Ger, Ita, Uk, 2005) di Sandhya Suri

- The Real Dirt on Farmer John (USA, 2005) di Taggart Siegel

- Svyato (Russia, 2005) di Victor Kossakovsky

- Voyage en sol majeur (Francia, 2005) di Georgi Lazarevski

Omaggio ad Alessandro Blasetti[modifica | modifica sorgente]

Alessandro Blasetti[modifica | modifica sorgente]

di Gianfranco Miro Gori

Blasetti ha realizzato, dall'inizio della sua carriera agli anni Sessanta, un discreto numero di documentari. L'origine dei due tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta Europa di notte (1958) e Io amo, tu ami... (1961), si trova nel suo primo, Nerone (1920) imperniato su Ettore Petrolini popolare maschera del teatro comico; un altro antecedente è costituito dai film a episodi dell'inizio degli anni Cinquanta: Altri tempi (1952) e Tempi nostri (1954). Blasetti, geniale innovatore, trova l'ubi consistam dei sui “esperimenti” filmici più all'interno del proprio percorso d'autore che, filogeneticamente, per così dire, nel complessivo scorrere del cinema nazionale. Fonde così, in Europa di notte e Io amo, tu ami... due modalità espressive - come si è detto - già sperimentate: la riproduzione a scopo di testimonianza di altre forme artistiche e il film a episodi come nuova formula produttiva. Il tutto all'insegna del linguaggio televisivo che si sta imponendo, in Italia, proprio in quegli anni, Se l'intento blasettiano di documentazione rintraccia nel cinema ancora il suo medium ideale, la frammentazione narrativa, introdotta dalla televisione, si accentua rispetto al film a episodi della prima metà degli anni Cinquanta. Blasetti parlò all'epoca di “spezzatino di documentari ammucchiati in chissà quale guazzabuglio e in chissà quale padellone filmico. Proponevo niente meno che lo spettacolo-documento, documento - în quel caso - dei più validi numeri d’arte varia” che venivano presentati nelle capitali europee e “di cui in breve volgere di anni - chiosava Blasetti - non sarebbe rimasta traccia”. Europa di notte fu un campione d'incasso e dette il via a un nuovo filone cinematografico, all’inizio basato sullo spogliarello, poi sulle usanze sessuali primitive e infine trasportato nelle aule di medicina per mostrare, anche lì, fenomeni e pratiche sessuali. Blasetti, che ebbe la sua parte di reprimende (moralistiche), realizzò allora Io amo, tu ami... che intendeva esaltare l’amore e rivalutare i sentimenti più genuini. Ma ottenne scarso successo presso il pubblico e, nonostante le intenzioni, pure guai con la censura. Con questi film, anche se seguita a dirigere, prende congedo dal cinema e si avvia stabilmente al lavoro televisivo. Lui, a un dipresso, nato col medium per eccellenza della prima metà del Novecento, si dedica con intatto entusiasmo e generosità al piccolo schermo. Resta che il cinema nazionale gli deve molto; e qualche cosa tutti quanti i registi italiani. Parola di Luchino Visconti.

- Europa di notte (1959) di Alessandro Blasetti

- Io amo, tu ami... (1961) di Alessandro Blasetti

Omaggio ad Antonello Branca[modifica | modifica sorgente]

Antonello Branca[modifica | modifica sorgente]

di Steve Della Casa

La storia di Antonello Branca è attraversata dalla sua straordinaria capacità di raccontare storie. Può sembrare paradossale, ma il cinema di Antonello Branca rappresenta il massimo di avventure che il documentario degli anni Settanta ha saputo esprimere. Ma andiamo con ordine. Branca ha lavorato nel documentario a partire dagli anni Sessanta e si è sempre distinto per il professionismo artigianale con il quale svolgeva il proprio lavoro, Per professionismo intendiamo un modo di concepire il documentario, che è sempre caratterizzato da una linea editoriale molto attenta a citare le fonti, a verificarle, a privilegiare numeri delle inchieste alle frasi ad effetto. Ma è professionismo anche la grande attenzione che Branca ripone nel fatto che i suoi film abbiano un produttore e un distributore, abbiano cioè la dignità di film e la visibilità di un pubblico. E la visibilità viene data dal fatto di lavorare per la Rai. Branca non è il solo regista di area militante che lavora per la televisione di stato (basta citare, ad esempio, l’esperienza di Romano Frassa) ma è quello che lo fa con maggiore continuità e con un raggio d’azione che in tanti anni lo farà impegnare dal documentario sociale all'inchiesta giornalistica, dal programma per ragazzi alle serie educational. Questo incrocio tra il cinema di Branca e la nostra televisione è una chiave di lettura molto importante per l'insieme del suo lavoro. Spiega ad esempio l'estrema semplicità e l'ampia documentazione che Branca mette sempre in campo per tutti i temi che affronta. Beninteso: non fa nessuna concessione sul piano politico (i suoi film sono sempre molto coerenti con le sue scelte di campo) ma cerca sempre di usare un linguaggio semplice e intelligibile, di spiegare tutto e, come dicevamo prima, di citare sempre fonti oggettive. Ma c'è anche un'estetica che sottende il cinema di Antonello Branca. È un’estetica fondata sull'incrocio tra sonoro e montaggio, che è particolarmente visibile nel suo tocco di modernità proprio all'interno dei suoi film girati in America. Un montaggio nervoso, un sonoro pieno di suggestioni. Paradossalmente, ricorda alcune soluzioni di Roger Corman e del suo giovane montatore, sia esso Monte Hellman o Martin Scorsese o Francis Ford Coppola (tre nomi che, come è noto, hanno mosso i loro primi passi proprio insieme al regista più inventivo degli anni Sessanta americani, insieme ovviamente a John Cassavetes). In questo senso, il cinema di Branca non è solo figlio di quelle ventate di rottura politica e sociale che attraversa in tutto il mondo tutti gli anni Sessanta, ma è anche fratello di tutte le innovazioni e le sperimentazioni che cambiano il modo di raccontare e di comunicare. Quindi, un documentario a tesi politica sostenuto da un modo di raccontare che non vuole mai essere piatto e piegato al fatto di dover sostenere per l'appunto una tesi. In questo senso, il cinema di Branca è un cinema militante che va oltre i difetti del cinema militante pur avendone i pregi. E, come sappiamo, non è poco. I temi che Branca ha affrontato nel suo cinema sono i più diversi, però è evidente che alcuni lo hanno affascinato di più. I bambini, ad esempio, oppure l'America. E in questa breve selezione con la quale Anteprima gli rende omaggio possiamo non a caso vedere l'America della contestazione e l'Italia che dopo pochi anni passa dalla grande speranza alla delusione più cocente, come testimoniano due bambini da poco cresciuti che vivono con la droga una vera e propria discesa dentro gli inferi della normalizzazione e della caduta dei propri sogni. Pochi anni separano le pantere nere dagli occhi intensi di Filomena e Antonio che vivono in una Milano diventata contemporaneamente da bere e da pere. E quel trascorso quasi impercettibile di tempo che sa diventare capacità di cogliere da subito i cambiamenti è la prova di quanto riesca davvero a fare Antonello Branca, narratore attento di quegli anni tumultuosi.

Antonello Branca è stato uno dei documentaristi italiani più significativi degli anni 60/70. Nato a Roma il 15 maggio 1935, è fotografo în Kenia a soli 24 anni, poi corrispondente da Londra per l'Agenzia Italia, dove inizia il suo percorso di documentarista. L'esordio è un reportage “diverso”: Aria di Londra (1961). Per quattro anni collabora con TV7, il programma d'informazione “cult” della seconda rete. IL suo servizio sul Vajont (1963), per primo denuncia le responsabilità umane del disastro. Il regista viene messo all'indice e allontanato per un lungo periodo dal programma. Nel 1965, Mastroianni si racconta ad Antonello, che lo segue per mesi nelle sue attività. Il ritratto è completato da quanti hanno lavorato con lui: Vasco Pratolini, Federico Fellini, Giulietta Masina, Valerio Zurlini, Pietro Germi, Luchino Visconti, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Nel 1966 si trasferisce negli Stati Uniti, danno vita ad un ricchissimo percorso di documentazione. In What's happening ? (1967, Coppa Agis al Festival dei Popoli di Firenze del 1967), Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Allen Ginsberg, Andy Warhol, Fred Mgubgub, Marie Benois raccontano la loro America, la Pop Art e la Beat Generation. Nel 1968 gira California, un documento in tre puntate sullo stato più dinamico dell'Unione. Una canzone di Elaine Brown Seize the time ispira il titolo del film sul Black Panther Party (1970), un lungometraggio costruito con le Pantere Nere sulle condizioni di vita dei neri americani, la repressione, la resistenza organizzata del movimento. Seize the time vince il premio di qualità Ministero Turismo e Spettacolo al Festival di Pesaro del 1970. Nell'89 inizia una ricerca sul rapporto tra guerra e tecnologia che durerà quattro anni. Centinaia di interviste, la collaborazione di studiosi come David S. Landes, Nathan Rosemberg, l'apporto degli scienziati che costruirono la bomba A, hanno permesso di dare vita ad una trilogia, Guerra e tecnologia, che documenta il rapporto tra gli apparati militari e lo sviluppo economico degli Stati Uniti, dalla nascita dello stato americano, alla fine del ‘700, fino alla guerra del golfo del 1991. Negli ultimi anni aveva iniziato a lavorare ad un progetto ambizioso: una storia “alternativa” degli Stati Uniti, di cui ci resta un articolato lavoro su La grande depressione. La morte del regista interrompe questo percorso di ricerca il 25 giugno 2002. Tra i suoi lavori: La garrota, Un italiano guarda Londra (1961), Gli scopai di Cicognara, Le formiche del Gargano, La grande disputa, J.F.Kennedy: l'America degli anni ‘60 (1963), Intervista allo Scià di Persia, Le debuttanti (1964), Federico Fellini: regista (1965), I pionieri del deserto, Piena estate, Giorgio Strehler (1966), Vivere sani (1967), Los Angeles una città in automobile, California: il laboratorio del futuro (1968), La macchina del tempo (1969), Ai cancelli della Fiat (1972), La Banca d'America (1981), Scusi lei è di sinistra? (1982), Mi chiamo Rigoberta Menchù, L'acqua tra cielo e terra, Bonaventura e la tarantola (1985), T. Bone Pickens: P. come Profitto, Miami, la porta d'oro (1986), Autostrade S.P.A. (1988), L'economia del Pentagono, La guerra del petrolio, L'alba dell'era atomica (1993), L'anticittà, Lavorare a Roma, Cinecittà (1999), Basilicata, Abruzzo, Molise, Il New Deal di Roosvelt (2000). Nel 2003 nasce l'Associazione Culturale Antonello Branca. Il suo intento è quello di recuperare e preservare la straordinaria produzione dell'autore. Ma non soltanto la sua. ACAB si propone di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di idee ed esperienze che tanti autori, come Branca, hanno profuso nei racconti del sociale e che costituiscono una ricchezza insostituibile non solo per i contenuti, ma per il modo di raccontare il mondo e di fare “cinema”.

- Voglio essere un cantante (1964) di Antonello Branca

- Storia di Filomena e Antonio: gli anni ‘70 e la droga a Milano di Antonello Branca

- Cartoline da Napoli (1977) di Antonello Branca

Omaggio a Giuseppe Ferrara[modifica | modifica sorgente]

Giuseppe Ferrara nasce il 15 luglio 1932 a Castelfiorentino, in Toscana. Si laurea in Lettere all'Università di Firenze con una tesi in storia del cinema, relatore Roberto Longhi. Inizia la sua attività come pubblicista cinematografico nel 1952. E' iscritto al Sindacato Critici Cinematografici Italiani. Si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 1959. Fra il ‘57 e il ‘66 pubblica i primi 3 libri sul cinema, e nel frattempo collabora alle principali pubblicazioni specializzate, fra cui "Bianco e Nero”, “Cinema”, “Cinema Nuovo”, “Cinema ‘60”, “Filmcritica”, “Schermi”, caratterizzando la sua ricerca nella direzione storico-saggistica. Ha realizzato documentari cinematografici, lungometraggi a soggetto e programmi sia per la Rai che per le Tv private. Nel 1960 fonda il mensile “Film Selezione”, che dirige per un anno. Ha collaborato con conversazioni di carattere cinematografico a Raidue e Raitre, ha diretto una “Enciclopedia pratica dello spettacolo” in 80 fascicoli (Accademia, 1970-76) ed ha collaborato a volumi di carattere antologico. Ha insegnato in scuole di cinema e realizzato programmi didattici sul cinema, divenendo in seguito direttore dell'Accademia Rosebud di Roma. Dal 1964 al 1969 ha fatto parte del direttivo dell’ANAC e della FILS-CGIL Cinema. Direttore di doppiaggio, è Presidente della NCD, Nuova Cooperativa Doppiaggio, e amministratore (dal 1968) della TV Cine 2000. Ha fatto parte degli organi dirigenti della cooperazione. I suoi documentari sono stati oggetto di un corso monografico presso l'Università di Bologna (prof. G. Bergamozzi) e di tesi di laurea. Tra i suoi libri: ‘Luchino Visconti’, ed. Seghers 1965; ‘Francesco Rosi’, ed. Canesi 1966; ‘Faccia di spia’, (con Umberto Giovine), Vangelista editore, 1975; ‘Manuale di regia’, Ed. Riuniti, 1999; Trai suoi corto e mediometraggi: l'amata alla finestra (1959); Bambini dell'acquedotto (1960); Lo stagno; Inchiesta a Perdasdefogu; I renditori di sogni; La pagella (1961); Brigata partigiana; Minatore di zolfara; Il ballo delle vedove; I Maciari (1962); La strada maestra; Le streghe a Pachino; Il mercato delle pulci (1963); Gilda (1964); Lavagna di cemento; La camorra (1965); Mafia d'Aspromonte (1966); Il gergo della malavita; Banditi in Barbagia (1967); Terzo mondo sotto casa (1970); A Orgosolo la terra ha tremato (1971); La città del malessere (1972); La ‘ndrangheta (1974); tutti vincitori di prestigiosi premi e riconoscimenti. Ha collaborato con numerose rubriche RAI tra le quali: Almanacco (1963); Si dice donna (1979) Rete 2; P2 Story o dei misteri d'Italia (1985), inchiesta in 5 puntate per le Tv private; Il cinema cos'è (1985-86), per il Dipartimento Scuola Educazione della Rai-tv; Donne di mafia (2001), telefilm in 2 puntate per Raidue. Ha realizzato molti lungometraggi tra i quali: Il sasso in bocca (1969-70), premio Spoleto per l'opera prima; Noce d'oro; premio Giovani protagonisti agli Incontri Silani; premio Mondello 1975; attestato di qualità 1970 del Ministero del turismo e dello spettacolo; Panagulis vive (1981), selezionato per i festival di Venezia, Mosca, Carrara; premio Laceno d'oro per la regia al festival di Avellino; Targa Cineclub Napoli; Cento giorni a Palermo (1984), premio Associazione amici dello spettacolo 1984; Targa Associnema e Cineclub Napoli; Airone Fedic; premio SIAE per la migliore colonna sonora (1980-84); Il caso Moro (I giorni dell'ira) (1986); Giovanni Falcone (1993); I banchieri di Dio (Il caso Calvi) (2002). Ha inoltre doppiato programmi di tutti i generi per RAI e Tv private.

Programma 1[modifica | modifica sorgente]

- Il ballo delle vedove (1962)

- I maciari (1962)

- Banditi in Barbagia (1967)

- A Orgosolo la terra ha tremato (1971)

Programma 2[modifica | modifica sorgente]

- Le streghe a Pachino (1963)

- La camorra (1965)

- Le ragazze dei grandi magazzini (1965)

- La città feticcio (1969) di Giuseppe Ferrara e K. Quien

Programma 3[modifica | modifica sorgente]

- Bambini dell'acquedotto (1959)

- Terzo mondo sotto casa (1970)

- La fabbrica degli angeli (1971)

- La città del malessere (1973)

“300 metri ad ostacoli”[modifica | modifica sorgente]

Una testimonianza di Giuseppe Ferrara

Mi fa molto piacere vedere di nuovo proiettati i miei documentari, molti dei quali credevo ormai perduti. Soprattutto tengo a Bambini dell'acquedotto, il mio primo film del ‘59 che ha vinto il Nastro d’argento. Si tratta di un lavoro pre-pasoliniano: io, allora giovane studente del Centro Sperimentale di Cinematografia, mi sono introdotto all'acquedotto Felice, le cui antiche mura erano state colonizzate da immigrati italiani, quasi tutti del sud. Ho fatto un'inchiesta molto approfondita, ho conosciuto le persone, stretto amicizia con loro, ho sperimentato sulla mia pelle una situazione di profondo degrado che è la stessa descritta in “Una vita violenta”, che proprio in quel momento veniva dato alla stampa, e che Pasolini più tardi narrerà nel suo film d'esordio. E' il racconto di come vivevano i bambini nelle baracche, aspettando che la madre abbia fatto l'amore con i clienti, imparando il catechismo. Ho sempre privilegiato il tema dell'infanzia, penso che i bambini protagonisti di molti miei film abbiano un visione assai chiara anche se elementare delle cose. La realtà vista attraverso i loro occhi non degrada l'espressività o i contenuti ma rende il reale più accettabile, più popolare. Popolare è la parola giusta, perché il mio cinema non vuole mai essere “intellettuale”. In quel momento, inoltre, ero influenzato dal neorealismo, dai film dei maestri che avevo amato e studiato tanto approfonditamente da farne oggetto della mia tesi di laurea. Bambini dell'acquedotto, come quasi tutti i miei documentari successivi, è un piccolo film fatto con pochi mezzi. Avrei voluto che fosse più lungo, più ricco, ma non poteva durare più di 11 minuti perché il Ministero accettava per legge solo quelle durate. Ho usato fino all'ultimo metro a mia disposizione, 299 metri sui 300 consentiti. Si tratta di un “documento”, protagonista la gente reale in luoghi reali, ma dentro c'è già in nuce anche il mio cinema di finzione, a cui sono arrivato solo dopo 10 anni. Fare documentari allora era un lavoro improvvisato, da “peracottari”. Ci davano solo 1000 metri di pellicola 35mm e non avevamo quasi mai il fonico, tanto che il sonoro all'inizio era quasi sempre aggiunto a posteriori, e molti dei miei film sono infatti doppiati: una vera follia per un documentario! Avevamo solo 3 giorni di tempo per fare le riprese, al massimo una settimana se si doveva girare fuori Roma: se si pensa a quanto tempo Flaherty ha trascorso con Nanook ci rendiamo conto di come in due, tre giorni sia impossibile affondare davvero dentro la realtà che vuoi documentare. Allo stesso tempo avevamo però una grande libertà espressiva, ai produttori non interessava che facessimo un cinema impegnato nel sociale e ci lasciavano trattare anche i temi più scottanti perché, nonostante la programmazione fosse sancita per legge, ormai i documentari non venivano quasi mai visti in sala. Gli spettatori li detestavano, ed esisteva un tacito accordo tra pubblico, esercenti e autorità incaricate di controllare che di fatto rendeva la programmazione obbligatoria una realtà puramente fittizia. Il documentario però aveva allora un'importanza fondamentale, era una sorta di palestra per giovani registi che potevano cimentarsi con il linguaggio del cinema. Io ho diretto quasi cento cortometraggi, ho imparato moltissimo grazie a questa legge che, nonostante le sue imperfezioni, mi ha consentito di esercitarmi a fare cinema, sia nel campo del documentario che della fiction, perché alcuni corti, pur se utilizzavano sempre personaggi e luoghi reali, erano costruiti come piccole novelle ambientate nella periferia romana. Questa della breve novella di fiction era una tendenza diffusa nei miei lavori, mentre gli altri temi fondamentali erano le inchieste sul meridione e l'indagine della capitale. Roma era una necessità per i modi e i tempi imposti dalla produzione: vi ho girato circa 30 documentari, che costavano pochissimo. Del resto ero bravissimo a risparmiare, facevo il fonico da solo, avevo imparato a usare il registratore Maihak. Il problema più grande era la macchina da presa, che non era insonorizzata; ma in quelle condizioni non sarebbe stato possibile girare con il “blimp” perché la cinepresa sarebbe diventata pesantissima e ingestibile. Il 16mm l'ho usato meno all'inizio degli anni sessanta, anche perché era ancora poco diffuso; ero dunque costretto a girare anche le interviste con una rumorosissima Arriflex 35mm, che avvolgevo con molte coperte per tentare di eliminare il rumore. Nelle interviste usavo lo zoom e cercavo di tenermi il più lontano possibile dai personaggi, almeno per garantire un'audizione accettabile, e comunque sempre abbastanza modesta. La mancanza di tempo e le condizioni di lavoro che ho chiamato da “peracottari”, termine gergale che definisce bene il nostro operato di quegli anni, mi imponevano di documentarmi a priori; sentivo fortissima l'esigenza di studiare la realtà che intendevo indagare partendo da inchieste preesistenti: spesso ricorrevo al lavoro di storici e giornalisti, come quello di Longo e Serao all'origine de La camorra, o l'inchiesta di Arturo Gismondi pubblicata su “Paese sera” usata per Banditi in Barbagia. Per questo film ho fatto a Roma un lungo lavoro di ricerca; quando sono andato a girare a Orgosolo avevo già stabilito i contatti con le persone sul luogo? ho trovato un ambiente già preparato. I miei documentari sono în primo luogo dei film politici, come si evince dai temi trattati, dalla durezza del commento. Sono un regista di sinistra e mi sono sempre considerato un militante, Ho sempre pensato di fare i film per il movimento operaio, e da socialista bassiano ho preso parte attiva nella vita politica e ho contribuito alla fondazione del Psiup. Ora mi rendo conto con la fine della classe operaia sia inarrestabile, perché lo stesso capitalismo è cambiato, il padrone e l'operaio non sono più nemici, sono sulla stessa sponda economica che è quella del Mercato. Ma le battaglie di allora, quelle contro la mafia, le aberrazioni del potere, la cecità di ogni estremismo politico sono ancora attive. Forse oggi sono più disilluso, ma non mi sento ancora sconfitto.

Da una conversazione di Laura Buffoni con Giuseppe Ferrara, a Roma, aprile 2006

Fuori concorso[modifica | modifica sorgente]

- Adolfo Celi, un uomo per due culture (2006) di Leonardo Celi

- Colpi di testa (2005) di Loredana Conte

- L'Eletta (2006) di Camilla Paternò e Matteo Basilé

- Il Grande Fardello (2004) di Simone Pera e Marianna Schivardi

- Hermanos de Italia (2006) di Volfango De Biasi

- L'impero del sole (1956) di Enrico Gras, Mario Craveri e Giorgio Moser

- Luigi, Teresa e la campagna d'Africa (2006) di Luca D'Ascanio

- Le mie elezioni (2006) dei Vloggers

- Il peggio di noi (2006) dì Corso Salanì

I Diari della Sacher[modifica | modifica sorgente]

La Sacher Film ha prodotto, in due edizioni, prima 7 e poi 4 documentari tratti dalle testimonianze raccolte nell'Archivio Diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano: memorie e diari, raccontati dai protagonisti stessi, storie di donne e uomini, gente comune, che rivivono nel ricordo momenti diversi della storia d'Italia. Nanni Moretti ha presentato I diari della Sacher alla 58° Mostra del Cinema di Venezia, dove hanno ottenuto una segnalazione della Giuria del Premio Fedic. I diari della Sacher 2002 vengono presentati da Nanni Moretti e Angelo Barbagallo per la prima volta il 4 agosto al Festival di Locarno, nella sezione “Cineasti del presente”. I film, coprodotti da Sacher, Tele+ e Rai3, vengono trasmessi su Tele+ grigio e nel periodo aprile-maggio 2002 su Raitre.

- Ca Cri Do Bo (2001) di Susanna Nicchiarelli

- Antonio Ruju. Vita di un Anarchico Sardo (2001) di Roberto Nanni

- Bandiera Rossa e Borsa Nera (2001) di Andrea Molaioli

- In Nome del Popolo Italiano (2001) di Valia Santella

- Scalamara (2001) di Giuseppe M. Gaudino

- I Quaderni di Luisa (2001) di Isabella Sandri

- Davai Bistrè! Avanti! Presto! (2001) di Mara Chiaretti

- Zappaterra (2002) di César Meneghetti e Elisabetta Pandimiglio

- L'acqua in mezzo (2002) di Daria Menozzi

- Il salumificio (2002) di Alessandra Tantillo

- L'implacabile tenente Rossi (2002) di Francesco Calogero